2025年第8期封面关注:中华秋沙鸭

《生物学通报》封面每期关注一个主题,图片及文字说明特约于生物学领域专家、学者,关注珍稀濒危植物、国家重点保护动物以及代表性微生物等自然与生态主题。

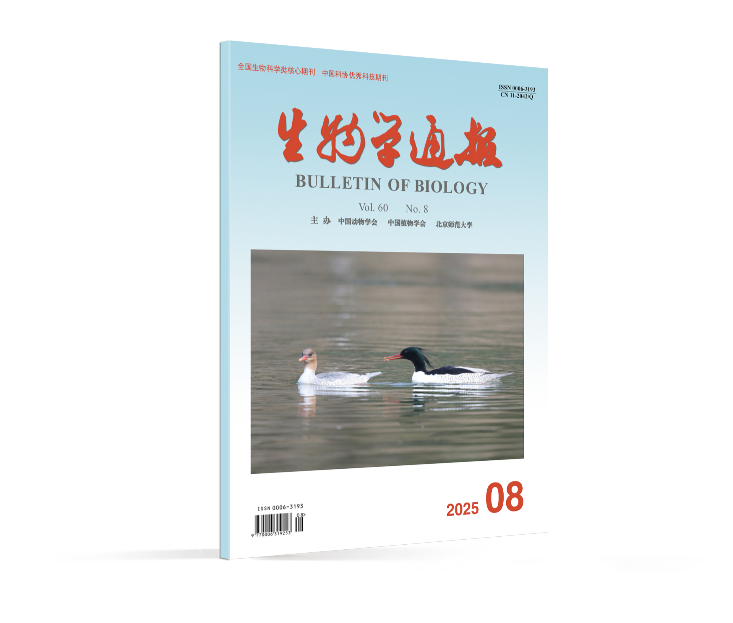

本期封面关注——中华秋沙鸭。中华秋沙鸭是东亚地区特有的濒危水鸟,国家一级重点保护野生动物,世界自然保护联盟濒危(EN)物种。对中华秋沙鸭的保护,需要在该物种生态习性和生物学特征科学研究的基础上展开,包括繁殖地、越冬地和迁徙停歇地的整合系统保护。

【封面说明】

中华秋沙鸭(Mergus squamatus),又名鳞胁秋沙鸭,英文名 Scaly-sided Merganser,隶属于雁形目(Anseriformes)鸭科(Anatidae)秋沙鸭属(Mergus),是东亚地区特有的濒危水鸟,国家一级重点保护野生动物,世界自然保护联盟濒危(EN)物种。全球种群数量约 2 400~4 500 只 ,我国境内有 1 000只左右,是中华秋沙鸭的主要分布区。中华秋沙鸭在我国东北地区的长白山和小兴安岭林区繁殖,在长江流域及以南地区越冬,越冬地分布较广,但种群数量稀少。

中华秋沙鸭主要采食鱼、虾、石蛾、蜻蜓幼虫等,繁殖期主要栖息于山地森林里水质清澈、食物资源丰富的河流、湖泊及沼泽湿地,繁殖巢多选择在距离地面 10 m 以上的榆树、大青杨、红松等高大乔木的树洞内,以躲避天敌和人类干扰。由于历史上的森林砍伐,适合中华秋沙鸭营巢条件的树洞越来越少,加之河水污染、生境恶化及人类干扰,中华秋沙鸭的种群数量日渐减少。因此应加强对中华秋沙鸭栖息地的保护,特别是繁殖及营巢生境的管理和保护。

越冬地矿山开采、河道采砂和基建对河流底层生态系统破坏严重,有机质大量流失,鱼类资源遭到破坏,以及河流上游的工业废水、养殖污水、生活污水的排放使栖息地水质变差,鱼虾缺氧中毒,食物资源减少,加之河流沿岸旅游等人类活动增加,中华秋沙鸭的适宜栖息地减少,生境破碎化进一步加剧。因此,对中华秋沙鸭这一濒危物种的保护,需要在该物种生态习性和生物学特征科学研究的基础上展开,包括繁殖地、越冬地和迁徙停歇地的整合系统保护。

摄影/撰文 张 欢

(北京动物园 ,圈养野生动物技术北京市重点实验室 北京)